е·ҙй»ҺеӨ§еёҲиөӣпјҡйӯ”е’’дёҺиҚЈиҖҖзҡ„收е®ҳеҜ№еҶі

еҪ“дјҜиҢЁж¬§е°јж–ҜдјҜж–Ҝе®«зҡ„зҒҜе…үз…§дә®е®ӨеҶ…зЎ¬ең°иөӣеңәпјҢжҜҸе№ҙ 11 жңҲзҡ„е·ҙй»ҺйғҪеҰӮжңҹиҝҺжқҘзҪ‘зҗғиөӣеӯЈзҡ„з»ҲжһҒзӢӮж¬ўгҖӮдҪңдёә ATP е№ҙеәҰжңҖеҗҺдёҖз«ҷеӨ§еёҲиөӣпјҢиҝҷеңәе§ӢдәҺ 1968 е№ҙзҡ„иөӣдәӢж—©е·Іи¶…и¶Ҡз«һжҠҖжң¬иә« вҖ”вҖ” иҝҷйҮҢж—ўжҳҜиҙқе…Ӣе°”гҖҒиҗЁиҠ¬зӯүдј еҘҮй•ҢеҲ»е§“еҗҚзҡ„иҚЈиҖҖж®ҝе ӮпјҢд№ҹжҳҜд»ӨиҜёеӨҡеҶ еҶӣжҠҳжҲҹж¬Ўе№ҙзҡ„ "йӯ”е’’д№Ӣең°"пјҢеңЁеҚҺдёҪдёҺж®Ӣй…·зҡ„дәӨз»ҮдёӯпјҢд№ҰеҶҷзқҖзҪ‘еқӣжңҖеҠЁдәәзҡ„收е®ҳзҜҮз« гҖӮ

е·ҙй»ҺеӨ§еёҲиөӣзҡ„зӢ¬зү№ж°”иҙЁпјҢи—ҸеңЁеңәең°зҡ„жҜҸдёҖеҜёиӮҢзҗҶдёӯгҖӮ2007 е№ҙд»Һе®ӨеҶ…ең°жҜҜж”№дёәзЎ¬ең°еҗҺпјҢиҝҷйҮҢжҲҗдёәдё–з•ҢдёҠзҗғйҖҹжңҖеҝ«зҡ„е®ӨеҶ…иөӣеңәд№ӢдёҖпјҢзҗғеј№йҖҹеәҰдёҺеј№и·ій«ҳеәҰзҡ„зІҫеҰҷе№іиЎЎпјҢж—ўиҖғйӘҢеҸ‘зҗғжүӢзҡ„зҲҶеҸ‘еҠӣпјҢеҸҲиҰҒжұӮжҺҘеҸ‘иҖ…е…·еӨҮй—Әз”өиҲ¬зҡ„еҸҚеә”гҖӮдёҺзҪ—е…°гғ»еҠ жҙӣж–Ҝзҡ„зәўеңҹиҜ—ж„ҸдёҚеҗҢпјҢдјҜиҢЁж¬§е°јж–ҜдјҜж–Ҝе®«зҡ„дёӯеҝғзҗғеңәжӣҙеғҸзҷҫиҖҒжұҮиҲһеҸ°пјҢз’Җз’ЁзҒҜе…үдёӢпјҢи§Ӯдј—зҡ„жҺҢеЈ°еҸ–д»ЈдәҶжі•зҪ‘зҡ„еҳҳеЈ°пјҢи®©жҜҸдёҖж¬ЎеҮ»зҗғйғҪжҲҗдёәзІҫеҮҶзҡ„иЎЁжј”гҖӮиҝҷз§Қж°ӣеӣҙеӯ•иӮІеҮәж— ж•°з»Ҹе…ёпјҡ1991 е№ҙзӣ–дјҠгғ»зҰҸзӣ–зү№дә”зӣҳйҖҶиҪ¬жЎ‘жҷ®жӢүж–Ҝзҡ„黑马еҘҮиҝ№пјҢ2019 е№ҙеҫ·зәҰ科з»ҙеҘҮдёҺиҝӘзұізү№жҙӣеӨ«й•ҝиҫҫеҚҠе°Ҹж—¶зҡ„жҠўдёғйҸ–жҲҳпјҢйғҪжҲҗдёәзҪ‘еқӣи®°еҝҶзҡ„зҸҚиҙөзүҮж®өгҖӮ

xc体育,XC-Sports,xcsport体育,XC sports,XCSport官方平台

xc体育,XC-Sports,xcsport体育,XC sports,XCSport官方平台иҚЈиҖҖзҡ„еҚ°и®°еңЁиҝҷйҮҢеұӮеұӮеҸ еҠ гҖӮеҫ·еӣҪеҗҚе®ҝиҙқе…Ӣе°”дёүж¬ЎеҠ еҶ•зҡ„еЈ®дёҫпјҢдёҺдҝ„зҪ—ж–Ҝ "жІҷзҡҮ" иҗЁиҠ¬зҡ„дёүиҝһеҶ еҗҢж ·дј еҘҮпјҢеҗҺиҖ…жӣҙе°ҶиҝҷйҮҢйҖүдёәиҒҢдёҡз”ҹж¶Ҝзҡ„з»ҲзӮ№пјҢдёәиөӣдәӢжіЁе…Ҙе®ҝе‘ҪиҲ¬зҡ„жөӘжј«гҖӮиҙ№еҫ·еӢ’ 2011 е№ҙеҮ»иҙҘзү№жқҫеҠ йҰ–еӨәеҶ еҶӣж—¶зҡ„йҮҠ然пјҢз©Ҷйӣ· 2016 е№ҙеҮӯеҖҹеӨәеҶ й”Ғе®ҡдё–з•Ң第дёҖгҖҒжү“з ҙиҙ№зәіеҫ·еһ„ж–ӯзҡ„иҫүз…ҢпјҢйғҪеҚ°иҜҒзқҖе·ҙй»Һиөӣеңәзҡ„еҲҶйҮҸгҖӮжңҖд»ӨдәәжғҠеҸ№зҡ„еҪ“еұһеҫ·зәҰ科з»ҙеҘҮпјҢеЎһе°”з»ҙдәҡеӨ©зҺӢдёҚд»…е…ӯж¬ЎжҚ§жқҜжҲҗдёәиөӣдәӢ第дёҖдәәпјҢжӣҙд»Ҙ 2013-2015 е№ҙзҡ„дёүиҝһеҶ жү“з ҙеҚ«еҶ•жҖӘеңҲпјҢ2023 е№ҙ 36 еІҒй«ҳйҫ„еӨәеҶ зҡ„еЈ®дёҫпјҢжӣҙи®©д»–жҲҗдёәеҜ№жҠ—ж—¶й—ҙзҡ„е…ёиҢғгҖӮ

дҪҶиҚЈиҖҖиғҢеҗҺпјҢ"йңүжқҜ" зҡ„йӯ”е’’еҰӮеҪұйҡҸеҪўгҖӮиҝҮеҺ»еҚҒе№ҙй—ҙпјҢдёғдҪҚеҶ еҶӣеңЁж¬Ўе№ҙйҒӯйҒҮж–ӯеҙ–ејҸдёӢж»‘пјҡ2017 е№ҙзҙўе…ӢеӨәеҶ еҗҺи·»иә«еүҚеҚҒпјҢеҚҙеңЁжқҘе№ҙжҫізҪ‘第дәҢиҪ®еҮәеұҖпјҢжӯӨеҗҺеҸӘиғҪж··иҝ№еҸҢжү“иөӣеңәпјӣ2018 е№ҙеҚЎжҒ°иҜәеӨ«зҷ»йЎ¶еҗҺеӣӣе№ҙж— зјҳеӨ§ж»ЎиҙҜе…«ејәпјҢзӣҙеҲ°иҝ‘е№ҙжүҚеӢүејәеӨҚиӢҸпјӣ2022 е№ҙжЁӘз©әеҮәдё–зҡ„йІҒеҶ…еҮ»иҙҘеҫ·зәҰеӨәеҶ еҗҺпјҢиў«йҳҝе°”еҚЎжӢүж–ҜзӯүеҗҢйҫ„дәәиҝңиҝңз”©ејҖпјҢиҝ‘дёӨеӯЈиҝһеӨ§ж»ЎиҙҜеӣӣејәйғҪж— жі•и§ҰеҸҠгҖӮйӯ”е’’зҡ„ж №жәҗи—ҸеңЁ ATP еҜҶйӣҶзҡ„иөӣзЁӢиЎЁдёӯ вҖ”вҖ” д»Һ 1 жңҲжҫізҪ‘еҲ° 11 жңҲе·ҙй»ҺпјҢеҚҒдёҖдёӘжңҲзҡ„еҫҒжҲҳи®©зҗғе‘ҳиә«еҝғдҝұз–ІпјҢиҖҢе®ӨеҶ…зЎ¬ең°еҜ№е…іиҠӮзҡ„е·ЁеӨ§еҶІеҮ»пјҢжӣҙи®©йҡҗжҖ§дјӨз—…йӣҶдёӯзҲҶеҸ‘гҖӮеҢ»еӯҰжңҹеҲҠгҖҠBJSMгҖӢзҡ„ж•°жҚ®жҳҫзӨәпјҢ11 жңҲзҗғе‘ҳйҖҖиөӣзҺҮжҜ”жҳҘеӯЈй«ҳеҮә 42%пјҢ2019 е№ҙеҫ·зәҰдёҺиҝӘзұізү№жҙӣеӨ«иөӣеҗҺеқҰиЁҖ "еғҸиў«жӢҶиҝҮдёҖйҒҚ" зҡ„ж„ҹеҸ—пјҢжӯЈжҳҜиҝҷз§ҚйҖҸж”Ҝзҡ„зңҹе®һеҶҷз…§гҖӮ

йӯ”е’’дёҺиҚЈиҖҖзҡ„еҚҡејҲпјҢжң¬иҙЁжҳҜиҒҢдёҡзҪ‘зҗғзҡ„з”ҹеӯҳе“ІеӯҰгҖӮеҫ·зәҰзҡ„з ҙе’’з§ҳиҜҖзңӢдјјз®ҖеҚ•еҚҙйҡҫд»ҘеӨҚеҲ¶пјҡе…Ёе№ҙд»…йҖүжӢ©еҚҒз«ҷе·ҰеҸіиөӣдәӢпјҢзҫҺзҪ‘еҗҺдё»еҠЁдј‘жҲҳи“„еҠӣпјҢе°Ҷе·ҙй»Һи§ҶдёәиөӣеӯЈз»ҲзӮ№иҖҢйқһиө·зӮ№гҖӮдҪҶеҜ№еӨҡж•°зҗғе‘ҳиҖҢиЁҖпјҢиҝҷжҳҜеҘўдҫҲзҡ„йҖүжӢ© вҖ”вҖ”ATP ејәеҲ¶еҸӮиөӣ规еҲҷдёӢпјҢжҺ’еҗҚеүҚдәҢеҚҒзҡ„йҖүжүӢйңҖе…јйЎҫд№қз«ҷеӨ§еёҲиөӣдёҺеӣӣеӨ§ж»ЎиҙҜпјҢзјәеёӯеҚіи®°йӣ¶еҲҶзҡ„规е®ҡпјҢи®©е№ҙиҪ»дәәдёҚж•ўиҪ»жҳ“дј‘жҲҳгҖӮ2025 е№ҙзҡ„иөӣеңәдҫқ然延з»ӯзқҖиҝҷз§Қеј еҠӣпјҡйҳҝе°”еҚЎжӢүж–ҜеёҰзқҖжі•зҪ‘жё©зҪ‘иғҢйқ иғҢеҶ еҶӣзҡ„й”җж°”иҖҢжқҘпјҢеӣўйҳҹе·Іж”ҫиҜқ "ж¶ҲиҖ—иҝҮеӨ§е°ұйҖҖиөӣдҝқе№ҙз»Ҳ"пјӣеҫ·зәҰеҲҷ继з»ӯй•Үе®ҲдёҠеҚҠеҢәпјҢиҜ•еӣҫз»ӯеҶҷдёҚиҖҒдј еҘҮпјӣиҖҢдёӢеҚҠеҢәзҡ„жў…еҫ·йҹҰжқ°еӨ«гҖҒиҫӣзәід»¬пјҢд»ҚеңЁиҚЈиӘүиҜұжғ‘дёҺиә«дҪ“йЈҺйҷ©й—ҙжқғиЎЎгҖӮ

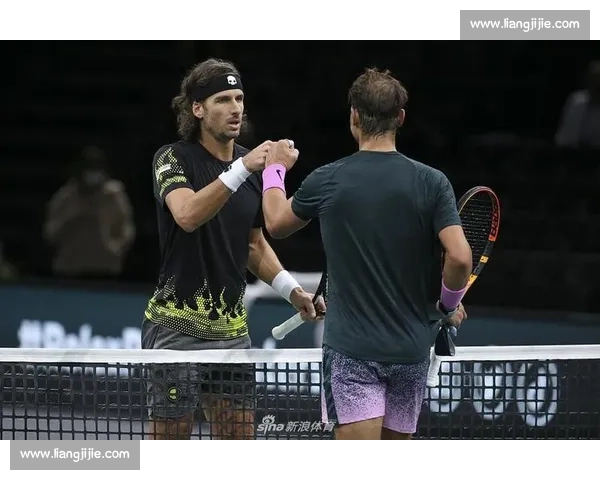

иҝҷеңә收е®ҳзӣӣе®ҙзҡ„йӯ…еҠӣпјҢжҒ°еңЁдәҺиҝҷз§ҚдёҚзЎ®е®ҡжҖ§гҖӮеҪ“и§Ӯдј—дёәдёҖи®°зІҫеҪ© Ace ж¬ўе‘јж—¶пјҢеҫҲе°‘жңүдәәз•ҷж„Ҹзҗғе‘ҳеӨ§и…ҝж–°еўһзҡ„иӮҢж•ҲиҙҙпјӣеҪ“иҪ¬ж’ӯй•ңеӨҙиҒҡз„ҰеҘ–жқҜиҚЈиҖҖж—¶пјҢеҢ»з–—е®Өзҡ„еҶ°жЎ¶еЈ°д»ҺжңӘеҒңжӯҮгҖӮд»Һиҙқе…Ӣе°”зҡ„дёүж¬ЎеҠ еҶ•еҲ°иҗЁиҠ¬зҡ„з”ҹж¶Ҝ谢幕пјҢд»Һз©Ҷйӣ·зҡ„зҷ»йЎ¶ж—¶еҲ»еҲ°йІҒеҶ…зҡ„жҳҷиҠұдёҖзҺ°пјҢе·ҙй»ҺеӨ§еёҲиөӣи®°еҪ•зқҖзҪ‘еқӣзҡ„иҪ®еӣһдёҺеқҡе®ҲгҖӮеңЁиҝҷйҮҢпјҢйӯ”е’’жҳҜиә«дҪ“еҜ№йҖҸж”Ҝзҡ„и®°иҙҰпјҢиҚЈиҖҖжҳҜжӢјжҗҸеҜ№жһҒйҷҗзҡ„и¶…и¶ҠпјҢдәҢиҖ…зҡ„е…ұиҲһпјҢжӯЈжҳҜиҒҢдёҡдҪ“иӮІжңҖеҠЁдәәеҝғйӯ„зҡ„жЁЎж ·гҖӮ

йҡҸзқҖжҠҪзӯҫз»“жһңжҸӯжҷ“пјҢж–°зҡ„ж•…дәӢеҚіе°ҶиҗҪ笔гҖӮж— и®әжңҖз»Ҳи°ҒжҚ§иө·йӮЈеә§й•ҢеҲ»зқҖеҺҶеҸІзҡ„еҘ–жқҜпјҢе·ҙй»Һзҡ„зҒҜе…үйғҪе°Ҷи§ҒиҜҒпјҡеңЁзҪ‘зҗғиөӣеӯЈзҡ„з»ҲзӮ№зәҝдёҠпјҢжҜҸдёҖд»ҪиҚЈиҖҖйғҪй—ӘиҖҖзқҖеӢҮж°”пјҢжҜҸдёҖж®өйӯ”е’’йғҪи—ҸзқҖиӯҰзӨәпјҢиҖҢиҝҷдёҖеҲҮпјҢе…ұеҗҢжһ„жҲҗдәҶиҝҷйЎ№иҝҗеҠЁж°ёдёҚиӨӘиүІзҡ„йӯ…еҠӣгҖӮ